今すぐ始める職場のメンタルケア

職場でのメンタルヘルス対策がますます注目される中、厚生労働省の提供する情報が、多くの企業や従業員の心の健康を支えるヒントとなっています。その一つが、公式サイト「こころの耳」で紹介されているメンタルヘルスシンポジウムです。基調講演や具体的な取り組み事例を通じて、職場で取り入れやすいメンタルケア必要性やの実践法が共有されています。

本記事では、厚生労働省が提案する最新のメンタルヘルス対策をわかりやすく解説し、ベイリーズハッピーレシピで提供する「アサーション研修」の活用法もご紹介します。これを機に、職場環境をより健やかで働きやすいものにする第一歩を踏み出しましょう!

令和6年度 職場のメンタルヘルスシンポジウム「中小企業におけるメンタルヘルス対策~元気な会社がやっている取組に学ぶ~」

『基調講演「人材定着のために重要なこと」』の内容をまとめましたのでご覧ください♪

「人材定着のために重要なこと」

中辻 めぐみ 氏

(社会保険労務士法人 中村・中辻事務所 代表社員)

基調講演「人材定着のために重要なこと」(厚生労働省 令和6年度「職場のメンタルヘルスシンポジウム」)

企業成長のカギは人財にあり!

職場の中にこんな課題はないですか?

・恒常的な長時間労働

・サービス残業が当たり前になってしまっている

・休みがなかなか取りづらい

・ハラスメントが横行している

このような会社の場合、どんなに頑張っても人は定着しない…なぜなら、病める・辞める・疲弊する状態だからです。

どんどん人が辞めてしまう会社は、企業として成長できないっということです。

・恒常的な長時間労働

・サービス残業が当たり前になってしまっている

・休みがなかなか取りづらい

・ハラスメントが横行している

このような会社の場合、どんなに頑張っても人は定着しない…なぜなら、病める・辞める・疲弊する状態だからです。

どんどん人が辞めてしまう会社は、企業として成長できないっということです。

働きやすさ&働きがい

人に対してどういうふうにフォーカスを当てていくか、そしてどうすればいいのでしょうか?

企業ですので当然ながら利益を追求していかなければなりません。

でも利益だけではなく、働く人の心と体、つまり健康を守るということも同時に行っていかなければならないのです。

そのときにポイントとなるのは二つ、

・働きやすさ

・働きがい

この二つが両輪になっている職場を作らなければなりません。

働きやすさ=メンタルヘルス

このことについて今日はお話していきます。

企業ですので当然ながら利益を追求していかなければなりません。

でも利益だけではなく、働く人の心と体、つまり健康を守るということも同時に行っていかなければならないのです。

そのときにポイントとなるのは二つ、

・働きやすさ

・働きがい

この二つが両輪になっている職場を作らなければなりません。

働きやすさ=メンタルヘルス

このことについて今日はお話していきます。

TOPがどう考えるか

メンタルヘルス対策と言われて、中小企業でのあるあるは…

・社長がメンタルヘルス対策を重要視してくれない

・費用対効果はどうなんだ?

・やりたいけれどお金がない

・人材がいません

このような理由でメンタルヘルス対策がなかなか進みません。

でも一つ言えることは…

メンタルヘルス対策をやってる会社っていうのは成長してます!

人を切ることなく、伸びているというのは、やはり人を大切にする会社だからです。

そのような企業は、人的資本、ウェルビーイング等、本当に人に注目をしています。

会社としてどうなるのか、どうありたいのかを考えたとき、メンタルヘルス対策は、核になるものです!

(熱意を持って仰っていました😊)

・社長がメンタルヘルス対策を重要視してくれない

・費用対効果はどうなんだ?

・やりたいけれどお金がない

・人材がいません

このような理由でメンタルヘルス対策がなかなか進みません。

でも一つ言えることは…

メンタルヘルス対策をやってる会社っていうのは成長してます!

人を切ることなく、伸びているというのは、やはり人を大切にする会社だからです。

そのような企業は、人的資本、ウェルビーイング等、本当に人に注目をしています。

会社としてどうなるのか、どうありたいのかを考えたとき、メンタルヘルス対策は、核になるものです!

(熱意を持って仰っていました😊)

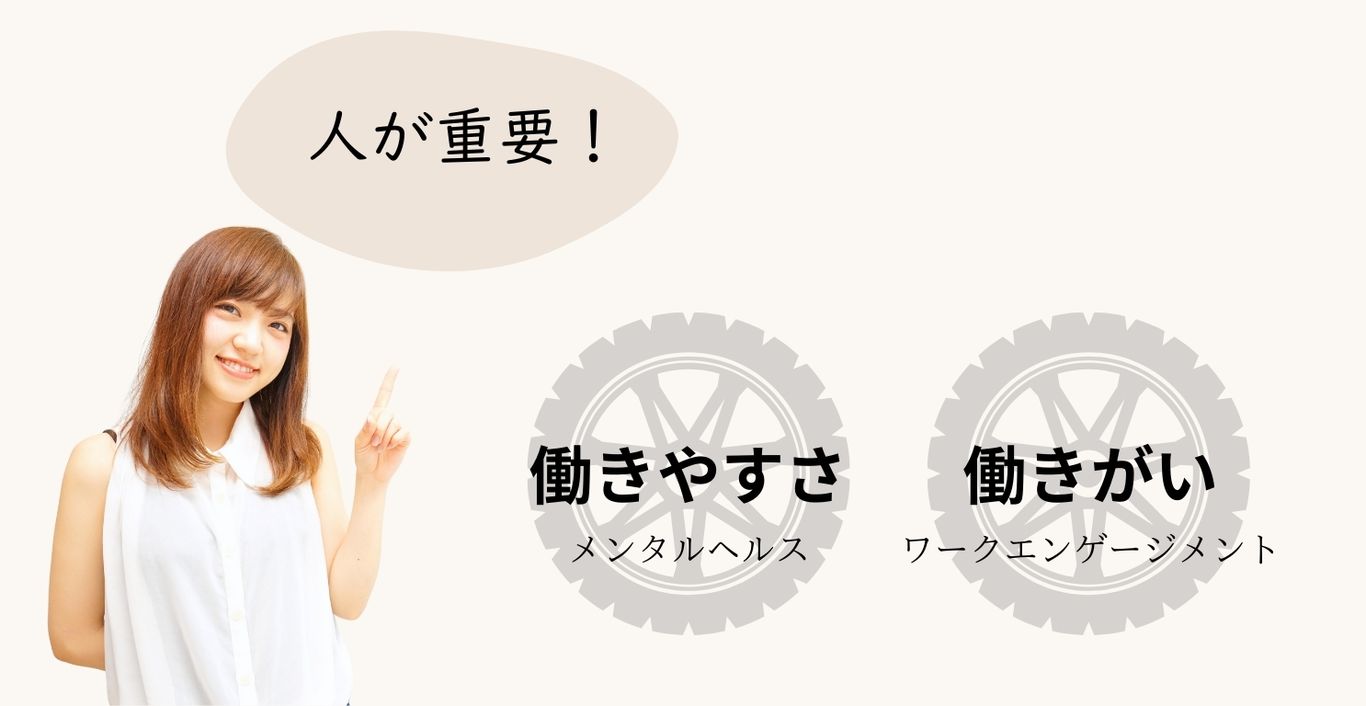

日本の人口構造から見えること

メンタルヘルスについて考えるため、俯瞰してものを見ていただきたいので、日本の人口構造を見てみましょう。

生産年齢人口の減少、つまり15歳からですね、65歳未満で社会を支える中核となる形年齢層の人口が減少しています。

労働力人口(15歳以上の人口のうち就業者と完全失業者を合わせた人口)の減少が職場環境にどんな影響を与えているのでしょう?

・人手不足

本来だったら10人で進める仕事を8人で進める→疲弊していく

どんなに仕事が面白く、社会貢献をしていると思ったとしても、毎日長時間労働になっていけば気持ちはあっても、やはり働きがい、そして意欲の低下になってしまいます。

働くこと自体がストレスを感じたり、会社に行くこと自体がつらい、疲労感たっぷりの日々になってしまいます。

これが会社経営にどう影響するかというと、

健康に悪影響を及ぼす→パフォーマンスの低下につながる

これは、少子高齢化による生産年齢人口の減少から来ているということです。

生産年齢人口の減少、つまり15歳からですね、65歳未満で社会を支える中核となる形年齢層の人口が減少しています。

労働力人口(15歳以上の人口のうち就業者と完全失業者を合わせた人口)の減少が職場環境にどんな影響を与えているのでしょう?

・人手不足

本来だったら10人で進める仕事を8人で進める→疲弊していく

どんなに仕事が面白く、社会貢献をしていると思ったとしても、毎日長時間労働になっていけば気持ちはあっても、やはり働きがい、そして意欲の低下になってしまいます。

働くこと自体がストレスを感じたり、会社に行くこと自体がつらい、疲労感たっぷりの日々になってしまいます。

これが会社経営にどう影響するかというと、

健康に悪影響を及ぼす→パフォーマンスの低下につながる

これは、少子高齢化による生産年齢人口の減少から来ているということです。

どのような職場環境を整備していけば良いのか

まず考えるべきは、健康の増進、つまり体だけではなく心の健康の増進が必要になります。

健康の増進があると、労働生産性の向上に繋がっていきます。

疲れた中で生産性が高い仕事ができるでしょうか?できるはずはありません。

しっかりとお休みを取って、心も体も充実していくと、仕事に対するパフォーマンスも上がってくるので、結果的には労働生産性が向上していくのです。

これらを満たすことによって豊かな職業人生を送ることができることになります。

働きがいのワークエンゲージメント、そして働きやすさのメンタルヘルス対策、今日はメンタルヘルスがメインです。

健康の増進があると、労働生産性の向上に繋がっていきます。

疲れた中で生産性が高い仕事ができるでしょうか?できるはずはありません。

しっかりとお休みを取って、心も体も充実していくと、仕事に対するパフォーマンスも上がってくるので、結果的には労働生産性が向上していくのです。

これらを満たすことによって豊かな職業人生を送ることができることになります。

働きがいのワークエンゲージメント、そして働きやすさのメンタルヘルス対策、今日はメンタルヘルスがメインです。

メンタルヘルス対策を進めていくために

メンタルヘルス対策と聞くと、どういうことを思い浮かべますか?

よく聞くのは

・うちはストレスチェック制度を導入してないんです。50人未満だから

・EAPと契約をしたいけれど、お金がありません

・産業医の先生とのご契約はないんです

でも、メンタルヘルス対策っていうのはこれだけじゃないんです。

・過重労働をなくしていく

・働き方自体をみんなで考えていく

そんなことが実はメンタルヘルス対策になっていくんです。

ただ、ストレスチェック制度の導入、EAPの契約研修、これをやっていただくというのは非常にいいことだと思います。できないのであるならば、代替措置として以下のことをご提案をします。

よく聞くのは

・うちはストレスチェック制度を導入してないんです。50人未満だから

・EAPと契約をしたいけれど、お金がありません

・産業医の先生とのご契約はないんです

でも、メンタルヘルス対策っていうのはこれだけじゃないんです。

・過重労働をなくしていく

・働き方自体をみんなで考えていく

そんなことが実はメンタルヘルス対策になっていくんです。

ただ、ストレスチェック制度の導入、EAPの契約研修、これをやっていただくというのは非常にいいことだと思います。できないのであるならば、代替措置として以下のことをご提案をします。

いつもと違うに気づく

ストレスチェック制度の導入をまだやってませんという会社さんがあると思いますが、特に中小企業であるならば、

『いつもと違うに気づく』

これが非常に重要なんです。

・自分自身のいつもと違うに気づく

・もしくは、部下のいつもと違うに気づく

これは、小さな会社であればあるほど見ることができます。

〇〇さんの今日なんか顔色悪いな、なんか今日声に元気がないな、っていうようなことに気づくことができます。

気づいたら、それに対して相談ができるような相談窓口に相談します。(後述します)

職場環境の改善については、過重労働がある、ハラスメントがある等、職場環境に課題を抱えているのであれば、そこに介入をしていくということも実はメンタルヘルス対策になります。

『いつもと違うに気づく』

これが非常に重要なんです。

・自分自身のいつもと違うに気づく

・もしくは、部下のいつもと違うに気づく

これは、小さな会社であればあるほど見ることができます。

〇〇さんの今日なんか顔色悪いな、なんか今日声に元気がないな、っていうようなことに気づくことができます。

気づいたら、それに対して相談ができるような相談窓口に相談します。(後述します)

職場環境の改善については、過重労働がある、ハラスメントがある等、職場環境に課題を抱えているのであれば、そこに介入をしていくということも実はメンタルヘルス対策になります。

社内の相談窓口を周知してもらう

社内相談窓口を持っていらっしゃいますか?

セクハラ、パワハラなどに対しては相談窓口を設置してくださいね、ということになっています。

その相談窓口と合わせてメンタルヘルス対策、心の病に関する社内相談窓口を設置するということもできます。

研修も、講師を招いてお話をするのが難しいということであれば、こころの耳に非常に素晴らしい研修がありますので、観てみてください。(後述します)

社内相談窓口をうまく活用できるのか、一つ事例をお話いたします。

当社の顧問先で、窓口に相談件数が全くない状況であったそうです。メンタル不調者が非常に増加をしていたにも関わらずです。

人事部長が、これは由々しき問題だ、ということでアンケートを取って、何で相談窓口が使われないのか、みんなの声を聞いてみようということになりました。

無記名でアンケートの回答は…

・家族のことで悩んでいて、眠れない日は続いているけれども、プライベートのことを相談していいかどうかわからない

・どんなことを相談していいかわからない

・人事と接触がなくて、どんな人が対応しているかがわからないから相談しづらい

・査定に関係してくるんじゃないか

・秘密本当に守ってくれるんですか

これを受けて、「社内で営業に行こう!」ということをされました。

・各部署の定例会議のときに、5分だけください、と相談窓口のご案内をする

・管理職の方にもぜひご相談に来てくださいと話す

すると、管理職の方からどんどんどんどん相談が来るようになり、「今ちょっと部下がいつもと違う状態だ」というようなところから介入ができるようになった結果的にメンタルヘルス不調者の数は減っていったそうです。

もう一つの例は、大手の会社さんの保健師さんのところになかなか来てくれない、ということで、朝エレベーターの前で人事部長と一緒に立って、バナナを持って「おはようございます。朝のバナナはいかがですか?」とバナナを渡し、相談窓口にいつでも来てくださいと呼びかけました。

まだ社内で相談窓口が活用されていなければ、社内営業をぜひしてみてください。

セクハラ、パワハラなどに対しては相談窓口を設置してくださいね、ということになっています。

その相談窓口と合わせてメンタルヘルス対策、心の病に関する社内相談窓口を設置するということもできます。

研修も、講師を招いてお話をするのが難しいということであれば、こころの耳に非常に素晴らしい研修がありますので、観てみてください。(後述します)

社内相談窓口をうまく活用できるのか、一つ事例をお話いたします。

当社の顧問先で、窓口に相談件数が全くない状況であったそうです。メンタル不調者が非常に増加をしていたにも関わらずです。

人事部長が、これは由々しき問題だ、ということでアンケートを取って、何で相談窓口が使われないのか、みんなの声を聞いてみようということになりました。

無記名でアンケートの回答は…

・家族のことで悩んでいて、眠れない日は続いているけれども、プライベートのことを相談していいかどうかわからない

・どんなことを相談していいかわからない

・人事と接触がなくて、どんな人が対応しているかがわからないから相談しづらい

・査定に関係してくるんじゃないか

・秘密本当に守ってくれるんですか

これを受けて、「社内で営業に行こう!」ということをされました。

・各部署の定例会議のときに、5分だけください、と相談窓口のご案内をする

・管理職の方にもぜひご相談に来てくださいと話す

すると、管理職の方からどんどんどんどん相談が来るようになり、「今ちょっと部下がいつもと違う状態だ」というようなところから介入ができるようになった結果的にメンタルヘルス不調者の数は減っていったそうです。

もう一つの例は、大手の会社さんの保健師さんのところになかなか来てくれない、ということで、朝エレベーターの前で人事部長と一緒に立って、バナナを持って「おはようございます。朝のバナナはいかがですか?」とバナナを渡し、相談窓口にいつでも来てくださいと呼びかけました。

まだ社内で相談窓口が活用されていなければ、社内営業をぜひしてみてください。

こころの耳の活用

こころの耳で、非常に素晴らしい、いいコンテンツを心を込めて熱い思いを持って作っていらっしゃいます。ご活用ください。

例えば、ストレスチャックをしていなければ、こころの耳にありますこ「5分でできる職場のストレスセルフチェック」を使っていただけます。

毎月定例で朝礼のときに、5分間のセルフチェックをするストレスチェックをやってみて、今自分がどんな状態なのかというところを自分自身で確認できます。

何か気になることがあったら相談してね、という形で使えます。

研修については、外部講師を呼ぶことができないならば、その下にあります15分でわかるセルフケアで、素晴らしい講師陣が研修をされています。

それを皆さんで見ていただいて、その上で感想を出していただきます。

こういうものを定例で使っていただくと、何も外部講師を呼ばなくても勉強することは可能です。

例えば、ストレスチャックをしていなければ、こころの耳にありますこ「5分でできる職場のストレスセルフチェック」を使っていただけます。

毎月定例で朝礼のときに、5分間のセルフチェックをするストレスチェックをやってみて、今自分がどんな状態なのかというところを自分自身で確認できます。

何か気になることがあったら相談してね、という形で使えます。

研修については、外部講師を呼ぶことができないならば、その下にあります15分でわかるセルフケアで、素晴らしい講師陣が研修をされています。

それを皆さんで見ていただいて、その上で感想を出していただきます。

こういうものを定例で使っていただくと、何も外部講師を呼ばなくても勉強することは可能です。

心の健康づくり計画を立てる上でのポイント

もう既に立てている方もいらっしゃるかと思いますが、まだやってませんという会社さんは、ぜひこの心の健康作り計画を立てるところからやっていただきたいです。

・何のためにこれをやるのかを見極める

職場はどんな姿が理想なの?

例)「メンタルヘルス不調者を減らしたい」「もっとみんなが働きやすい職場を作りたい」「コミュニケーションを活発化するための職場を作りたい」

会社としてどんな姿でありたいのか、それを目標に立てます。

・リソース

例)産業医の先生、いなければ社内でリソースを作ります。リソースの中に、社長や役員が入っても構いません。

メンタルヘルス対策をどう進めたらいいかわからないなら、こころの耳で学び、学んだ人が中心になって、心の健康作り計画を立てる推進リーダーになれます。

・課題

どんな課題が会社の中にあるのか?

例)過重労働、休みが取りづらい

・どのような方法で行う?

これらの課題を、どう潰していくのか、方法を挙げていきます。

・検証を行い、次年度につなげる

研修をするなら、参加者はどうだったか、参加率はどうだったか、PDCを出して、次年度に繋げていきます。

どうしたらこの役割を果たせていくのか、もし役割を果たせずに知識の習得がまだ必要だということであれば、どんな勉強方法があるのか、そんなところも考えていただきたいです。

・何のためにこれをやるのかを見極める

職場はどんな姿が理想なの?

例)「メンタルヘルス不調者を減らしたい」「もっとみんなが働きやすい職場を作りたい」「コミュニケーションを活発化するための職場を作りたい」

会社としてどんな姿でありたいのか、それを目標に立てます。

・リソース

例)産業医の先生、いなければ社内でリソースを作ります。リソースの中に、社長や役員が入っても構いません。

メンタルヘルス対策をどう進めたらいいかわからないなら、こころの耳で学び、学んだ人が中心になって、心の健康作り計画を立てる推進リーダーになれます。

・課題

どんな課題が会社の中にあるのか?

例)過重労働、休みが取りづらい

・どのような方法で行う?

これらの課題を、どう潰していくのか、方法を挙げていきます。

・検証を行い、次年度につなげる

研修をするなら、参加者はどうだったか、参加率はどうだったか、PDCを出して、次年度に繋げていきます。

どうしたらこの役割を果たせていくのか、もし役割を果たせずに知識の習得がまだ必要だということであれば、どんな勉強方法があるのか、そんなところも考えていただきたいです。

肯定的な問いを立てる

課題について検討する際、肯定的な問いを立てることが重要です。

✖ 「なぜわが社は働き方を変えられないのか」

このような問いには、

・理職のコンプライアンス意識が低い

・部下の時間管理意識が低い

・社長の理解がないから

など、誰かのせいにする答えしか出てこなくなります。

◎ 「どうしたら労働の質を高めて生産性を上げる働き方ができるようになるのか」

このような肯定的な問いには、

・労働の質を高めるってのはどういうことなんだろうか

・どんな方法がわが社だったらできるのか

・生産性を上げる働き方って具体的にどういうことなんだ

というように、誰かを否定するのではなく、我が事として、当事者意識を持ってその明るい方向に向かって、未来に向かって考えることができます。

心の健康作り計画を立てるにあたっても、肯定的な問いを立てていくのが重要です。

(これはアドラー心理学で考える『原因論』ではなく『目的論』で考える、にドンピシャな考えです😊「何で?」と原因や理由を問うより、「何のために?」「何ができる?」と問うことで未来に向かう肯定的な答えに導かれます)

✖ 「なぜわが社は働き方を変えられないのか」

このような問いには、

・理職のコンプライアンス意識が低い

・部下の時間管理意識が低い

・社長の理解がないから

など、誰かのせいにする答えしか出てこなくなります。

◎ 「どうしたら労働の質を高めて生産性を上げる働き方ができるようになるのか」

このような肯定的な問いには、

・労働の質を高めるってのはどういうことなんだろうか

・どんな方法がわが社だったらできるのか

・生産性を上げる働き方って具体的にどういうことなんだ

というように、誰かを否定するのではなく、我が事として、当事者意識を持ってその明るい方向に向かって、未来に向かって考えることができます。

心の健康作り計画を立てるにあたっても、肯定的な問いを立てていくのが重要です。

(これはアドラー心理学で考える『原因論』ではなく『目的論』で考える、にドンピシャな考えです😊「何で?」と原因や理由を問うより、「何のために?」「何ができる?」と問うことで未来に向かう肯定的な答えに導かれます)

今、できること

人材の定着がなかなか難しいという会社さんが結構いらっしゃいます。

特に中小の場合は、本当に人に頼るものが大きく、人材の定着率が低いとサービスの安定を図ることができない、というのが課題になります。

人に仕事がつくので、誰かが辞めると、その人の仕事を誰かにまた分配するので、その人に付いたノウハウが逃れていきます。

これにより、誰かが辞めるとそのサービスが低下していくのです。

結果的に顧客は離れて行ってしまうとになるので、売り上げにも直結してしまいます。

どうするかを考えていきましょう。

特に中小の場合は、本当に人に頼るものが大きく、人材の定着率が低いとサービスの安定を図ることができない、というのが課題になります。

人に仕事がつくので、誰かが辞めると、その人の仕事を誰かにまた分配するので、その人に付いたノウハウが逃れていきます。

これにより、誰かが辞めるとそのサービスが低下していくのです。

結果的に顧客は離れて行ってしまうとになるので、売り上げにも直結してしまいます。

どうするかを考えていきましょう。

働きやすさの視点と働きがいの視点

働きやすさの視点の中には、ネガティブな部分とポジティブな部分があります。

ネガティブ:

過重労働がある

ハラスメントがある 等

これらを解消していくポジティブ:

上司や同僚の支援

褒めてもらえる職場である

失敗を認めてもらえる職場

職場の強みを持っていくということです。

例えば、中小企業の場合でコミュニケーションがうまくいってる会社さんが結構あります。

「これがすごい!」っていうところを伸ばしていきましょう。

うまくいっていることを、伸ばしてください。

強みにフォーカスするのは重要です。

(アドラー心理学では『ダメ出し』ではなく『ヨイ出し』をして、できていること、良い部分に注目することですね😊)

ネガティブ:

過重労働がある

ハラスメントがある 等

これらを解消していくポジティブ:

上司や同僚の支援

褒めてもらえる職場である

失敗を認めてもらえる職場

職場の強みを持っていくということです。

例えば、中小企業の場合でコミュニケーションがうまくいってる会社さんが結構あります。

「これがすごい!」っていうところを伸ばしていきましょう。

うまくいっていることを、伸ばしてください。

強みにフォーカスするのは重要です。

(アドラー心理学では『ダメ出し』ではなく『ヨイ出し』をして、できていること、良い部分に注目することですね😊)

スモールステップを繰り返す

メンタル対策を行う上で、最初からうまくいくというわけではないです。

失敗もしたと思います。そのときに重要なのは、トライアンドエラーを繰り返すことです。

「やってみてうまくいかなかった。だから駄目だね」ってことではなく、これをしたけどできなかったというその事実を捉えます。

やったことにイエスです。

例えば「研修をやってみたけれど、何も変わらなかった」ではなく、研修をやってことがイエスです。

「何をすればもっと変わったんだろうか?」

「うちの会社としての課題はこうだから、この課題に対してこう話をしてほしい」

「もっと深掘りをしていたのであるならば伝えられるものがあったんじゃないだろうか」

などと研修講師と話せます。

次のステップをどうするか、ここに注目していただきたいです。

失敗もしたと思います。そのときに重要なのは、トライアンドエラーを繰り返すことです。

「やってみてうまくいかなかった。だから駄目だね」ってことではなく、これをしたけどできなかったというその事実を捉えます。

やったことにイエスです。

例えば「研修をやってみたけれど、何も変わらなかった」ではなく、研修をやってことがイエスです。

「何をすればもっと変わったんだろうか?」

「うちの会社としての課題はこうだから、この課題に対してこう話をしてほしい」

「もっと深掘りをしていたのであるならば伝えられるものがあったんじゃないだろうか」

などと研修講師と話せます。

次のステップをどうするか、ここに注目していただきたいです。

企業成長の鍵は人財にある!

中小企業というのはどうしても人材が少ないです。お金がありません。

でもそうじゃないんです。

社長の鶴の一声で、メンタルヘルス対策がうまく回っている会社さんはたくさんあります。

中小企業の場合は成長の機会を与える、仕事の意義を伝えることによって、自分が求められていることがわかると、自己効力感が高まっていきます。

自分は何を求められていてそれができるようになった!

自分はできる!

これが自己効力感です。

自己効力感が高まってくると、周囲から褒められます。

良いフィードバックをもらえると、自分もまた頑張ろうと思えます。

すると、周囲との良好な関係が構築できていきます。

これがスパイラルのように上がっていき、最終的に仕事の質の向上に繋がっていきます。

そういう人が1人いると、「あの人頑張ってるから私も頑張っていこう」という伝染が起こり、それが組織の全体に広がり、顧客満足度に影響します。

顧客満足度が影響していくと、売り上げも上がっていきます。

会社に対する帰属意識、自分は会社の役に立っていると思えます。

最終的には社会に貢献していくということの自己実現に繋がり、ワークエンゲージメントに繋がっていきます。

その結果、心の健康状態も良くなり、人が定着していきます!

企業成長の鍵は人財にある、と言いましたが、、規模を強みと認識していただくということ、そして、今皆さんがやっていらっしゃることをもう少し深掘りしていく、これを自信を持って取り組んでいただきたいです。

でもそうじゃないんです。

社長の鶴の一声で、メンタルヘルス対策がうまく回っている会社さんはたくさんあります。

中小企業の場合は成長の機会を与える、仕事の意義を伝えることによって、自分が求められていることがわかると、自己効力感が高まっていきます。

自分は何を求められていてそれができるようになった!

自分はできる!

これが自己効力感です。

自己効力感が高まってくると、周囲から褒められます。

良いフィードバックをもらえると、自分もまた頑張ろうと思えます。

すると、周囲との良好な関係が構築できていきます。

これがスパイラルのように上がっていき、最終的に仕事の質の向上に繋がっていきます。

そういう人が1人いると、「あの人頑張ってるから私も頑張っていこう」という伝染が起こり、それが組織の全体に広がり、顧客満足度に影響します。

顧客満足度が影響していくと、売り上げも上がっていきます。

会社に対する帰属意識、自分は会社の役に立っていると思えます。

最終的には社会に貢献していくということの自己実現に繋がり、ワークエンゲージメントに繋がっていきます。

その結果、心の健康状態も良くなり、人が定着していきます!

企業成長の鍵は人財にある、と言いましたが、、規模を強みと認識していただくということ、そして、今皆さんがやっていらっしゃることをもう少し深掘りしていく、これを自信を持って取り組んでいただきたいです。

ベイリーズハッピーレシピからのご提案

メンタルヘルスシンポジウム、基調講演のまとめ、いかがでしたか?

動画を全部視聴するとかなり時間がかかりますが、時短でポイントをお伝えできていたら幸いです😊

このメンタルヘルスシンポジウムから学ぶことは、それぞれの経営者様によって違うと思います。

ベイリーズハッピーレシピが、このシンポジウムを受けて自信を持って提供できるサービスは、以下の通りです。

動画を全部視聴するとかなり時間がかかりますが、時短でポイントをお伝えできていたら幸いです😊

このメンタルヘルスシンポジウムから学ぶことは、それぞれの経営者様によって違うと思います。

ベイリーズハッピーレシピが、このシンポジウムを受けて自信を持って提供できるサービスは、以下の通りです。

企業内カウンセリング導入で収益アップ

ベイリーズハッピーレシピが提供する「受診歴のつかないカウンセリング」を企業、団体様に導入していただくことで、御社に大きな収益をもたらします。

プレゼンティーイズム(出勤している状態)でのストレスによるパフォーマンス低下は、企業に大きな損益を与えていますが、ここを最小限にくいとめるのが、カウンセリングです。

つまり、従業員ひとりひとりが、自分の思いや葛藤を話す場、話して頭の中を整理して、生産性を上げていきます。

受診歴がつかないことのメリットは以下の通りです

・受診歴があることで取引先の決断に影響する、ということが

・生命保険や家を建てる際に負の要素がない

・就職・転職の際に有利(経営者様には大きな声では言えませんが!笑)

医療監修がありますので、医療の必要な方は医療につなげさせていただくことを提案させていただきます。

プレゼンティーイズム(出勤している状態)でのストレスによるパフォーマンス低下は、企業に大きな損益を与えていますが、ここを最小限にくいとめるのが、カウンセリングです。

つまり、従業員ひとりひとりが、自分の思いや葛藤を話す場、話して頭の中を整理して、生産性を上げていきます。

受診歴がつかないことのメリットは以下の通りです

・受診歴があることで取引先の決断に影響する、ということが

・生命保険や家を建てる際に負の要素がない

・就職・転職の際に有利(経営者様には大きな声では言えませんが!笑)

医療監修がありますので、医療の必要な方は医療につなげさせていただくことを提案させていただきます。

爆笑ロールプレイのついた研修でコミュニケーション力アップ

コミュニケーションの社内研修のイメージがくつがえる、楽しいワークショップ形式の研修を提供いたします。

・職場のアサーション(自分も相手も大切にする伝え方)

・リーダーシップ

・共同体感覚(チーム作り)

・ハラスメント

・モチベーション

これらのコミュニケーション研修で、役になり切って演じるロールプレイを「これでもか!」というほど行います。

ロールプレイでは、良い例も悪い例も演じるので、体感的に良いコミュニケーションが身につくしかけになっています。

また、研修を導くのは研修屋ではなく、カウンセラーです。

心を扱うプロが導くので、対人関係のスキルがしっかり身体に染みていきます。

講義タイプの研修と違い、学習したことの定着率が高いのが実践型研修の特徴です。

・職場のアサーション(自分も相手も大切にする伝え方)

・リーダーシップ

・共同体感覚(チーム作り)

・ハラスメント

・モチベーション

これらのコミュニケーション研修で、役になり切って演じるロールプレイを「これでもか!」というほど行います。

ロールプレイでは、良い例も悪い例も演じるので、体感的に良いコミュニケーションが身につくしかけになっています。

また、研修を導くのは研修屋ではなく、カウンセラーです。

心を扱うプロが導くので、対人関係のスキルがしっかり身体に染みていきます。

講義タイプの研修と違い、学習したことの定着率が高いのが実践型研修の特徴です。

おわりに

長い記事を読んでいただきありがとうございます。

あなたのお役に立てたなら幸いです。

そして、いつでももっとお役に立ちたいです😊

あなたのお役に立てたなら幸いです。

そして、いつでももっとお役に立ちたいです😊