「メンタルヘルス対策は必要です」——そう言われても、実際に何から始めればいいのか、明確な答えを持つ国家機関や法人はそう多くありません。

特に自衛隊、刑務所、国立大学などの公的機関では、「予算」「職員の特性」「守秘義務」「実行体制」など、民間企業とは異なる独自の配慮が求められます。

にもかかわらず、対応を誤れば“やっている風”だけが先行し、現場の信頼を失うリスクもありますね。

本記事では、国家機関・法人に特化した視点から、メンタルヘルス対策の基本と、信頼できる業者の選び方をわかりやすく解説します。

さらに、全省庁統一資格を保有するBHRがどのように貢献できるのかもご紹介。

実効性あるメンタルヘルス対策をお考えのご担当者様は、ぜひ最後までご覧ください。

メンタルヘルス対策の必要性と背景

「うちは昔から規律がしっかりしているから大丈夫」

「職員同士が声をかけ合えば問題は起きない」

——そんな“現場の常識”が、今ではメンタルヘルス対応の落とし穴になる時代です。

少子高齢化や働き手不足のなか、国家機関や法人においても職員のメンタルヘルスを守ることが“組織運営のインフラ”と捉えられつつあります。

精神的ストレスの放置は、職場の士気低下や離職の増加、時には安全性の低下につながることも…。

本章では、国家機関や法人がなぜ今メンタルヘルス対策に取り組むべきかを、時代背景と組織運営の視点から解説していきます。

「職員同士が声をかけ合えば問題は起きない」

——そんな“現場の常識”が、今ではメンタルヘルス対応の落とし穴になる時代です。

少子高齢化や働き手不足のなか、国家機関や法人においても職員のメンタルヘルスを守ることが“組織運営のインフラ”と捉えられつつあります。

精神的ストレスの放置は、職場の士気低下や離職の増加、時には安全性の低下につながることも…。

本章では、国家機関や法人がなぜ今メンタルヘルス対策に取り組むべきかを、時代背景と組織運営の視点から解説していきます。

なぜ今、国家機関・法人にメンタルヘルスが求められているのか?

「メンタルヘルス」はもはや一部の企業だけの問題ではなく、すべての組織が取り組むべきリスクマネジメントの一環です。

特に国家機関や法人は、社会的責任の大きさからも、対策の必要性が高まっています。

近年、厚生労働省の調査でも「職場のメンタル不調に起因する休職・離職」は年々増加傾向にあり、特に公的機関では規律・使命感に基づく“我慢文化”が根深く、症状が表面化しにくいという傾向があります。

その結果、気づいたときには深刻な状態というケースも珍しくありません。

また、働き方改革や法改正により、組織には安全配慮義務の観点からも対応が求められています。

メンタル不調による労災認定や訴訟リスク、さらには内部告発・報道などの外部への波及リスクも想定すべき時代です。

こうした背景を受けて、今やメンタルヘルス対策は「人に優しい組織」のためだけでなく、職場の安全・効率・信頼性を維持するための戦略的施策として重要視されています。

特に国家機関や法人は、社会的責任の大きさからも、対策の必要性が高まっています。

近年、厚生労働省の調査でも「職場のメンタル不調に起因する休職・離職」は年々増加傾向にあり、特に公的機関では規律・使命感に基づく“我慢文化”が根深く、症状が表面化しにくいという傾向があります。

その結果、気づいたときには深刻な状態というケースも珍しくありません。

また、働き方改革や法改正により、組織には安全配慮義務の観点からも対応が求められています。

メンタル不調による労災認定や訴訟リスク、さらには内部告発・報道などの外部への波及リスクも想定すべき時代です。

こうした背景を受けて、今やメンタルヘルス対策は「人に優しい組織」のためだけでなく、職場の安全・効率・信頼性を維持するための戦略的施策として重要視されています。

精神的ケアが業務効率・士気・組織信頼をどう高めるか

メンタルヘルス対策は「問題を未然に防ぐ」だけではありません。

むしろ健全な職場文化の醸成や、生産性・信頼性の向上に直結する“攻めの施策”として活用される時代になっています。

例えば、定期的なカウンセリングやメンタルチェックの導入により、職員が安心して相談できる空気が生まれると、離職率の低下やチームの連携強化といったポジティブな効果が現れます。

特にストレスが蓄積しやすい現場職や交代制勤務の多い部署では、精神的なケアが業務効率そのものを改善する鍵になることも。

また、職員が「自分たちは大切にされている」と実感できる職場では、組織に対する信頼や帰属意識が高まります。これはクレームやハラスメントの減少、対外的な信頼強化にもつながる重要な要素です。

つまりメンタルヘルス対策は、“コスト”ではなく“投資”。

国家機関や法人にとっても、人材の定着と安定運営の基盤づくりに欠かせない視点となっています。

むしろ健全な職場文化の醸成や、生産性・信頼性の向上に直結する“攻めの施策”として活用される時代になっています。

例えば、定期的なカウンセリングやメンタルチェックの導入により、職員が安心して相談できる空気が生まれると、離職率の低下やチームの連携強化といったポジティブな効果が現れます。

特にストレスが蓄積しやすい現場職や交代制勤務の多い部署では、精神的なケアが業務効率そのものを改善する鍵になることも。

また、職員が「自分たちは大切にされている」と実感できる職場では、組織に対する信頼や帰属意識が高まります。これはクレームやハラスメントの減少、対外的な信頼強化にもつながる重要な要素です。

つまりメンタルヘルス対策は、“コスト”ではなく“投資”。

国家機関や法人にとっても、人材の定着と安定運営の基盤づくりに欠かせない視点となっています。

「メンタルヘルス対策をしている」と言える状態とは?

「うちでは年に1回、ストレスチェックを実施しています」

この言葉、現場でよく耳にします。確かにストレスチェックは法律で義務づけられた対応ですが、それだけで“メンタルヘルス対策をしている”とは言い切れません。

ストレスチェックはあくまで「現状把握の入り口」。

本当に重要なのは、その結果をどう活用するか、そしてその後の職場環境にどう反映させるかです。

たとえば、チェック結果を受けて高ストレス者への個別面談やカウンセリングが設けられているか?

集団分析のデータから見えてくる職場環境の課題に対して、具体的な改善策(コミュニケーション研修・管理職研修など)が講じられているか?

こうした取組まで進んで初めて、「メンタルヘルスに本気で取り組んでいる組織」とみなされるのです。

さらに、こうした施策が「一部の有志だけ」ではなく、組織全体の方針として制度化・継続されているかもポイントになります。

単発的ではなく、年間計画や外部専門機関との連携の中で運用されているかどうかが、持続性と信頼性のカギです。

つまり、ストレスチェック“だけ”では不十分。

その先のケア・研修・職場風土改善まで含めて“対策済み”といえるのです。

この言葉、現場でよく耳にします。確かにストレスチェックは法律で義務づけられた対応ですが、それだけで“メンタルヘルス対策をしている”とは言い切れません。

ストレスチェックはあくまで「現状把握の入り口」。

本当に重要なのは、その結果をどう活用するか、そしてその後の職場環境にどう反映させるかです。

たとえば、チェック結果を受けて高ストレス者への個別面談やカウンセリングが設けられているか?

集団分析のデータから見えてくる職場環境の課題に対して、具体的な改善策(コミュニケーション研修・管理職研修など)が講じられているか?

こうした取組まで進んで初めて、「メンタルヘルスに本気で取り組んでいる組織」とみなされるのです。

さらに、こうした施策が「一部の有志だけ」ではなく、組織全体の方針として制度化・継続されているかもポイントになります。

単発的ではなく、年間計画や外部専門機関との連携の中で運用されているかどうかが、持続性と信頼性のカギです。

つまり、ストレスチェック“だけ”では不十分。

その先のケア・研修・職場風土改善まで含めて“対策済み”といえるのです。

メンタルヘルス業者を選ぶポイントとは?

メンタルヘルスの重要性が理解できても、「実際にどこに依頼すればいいのか」となると、急にハードルが上がりますね。

これは多くの国家機関・法人が直面する共通の悩みです。

市場には“ストレスチェック代行”や“EAPサービス”を掲げる業者が多く存在しますが、本当に現場に変化をもたらせるのは、「チェックして終わり」ではなく、その先の個別ケア・組織改善まで伴走できる業者だけです。

前章で解説したように、本質的な対策とは、ストレスの可視化→個別支援→職場全体の環境改善という一連のプロセスを含みます。

これを実現できる業者こそが、現場の信頼を得て、長期的な効果を生む“パートナー”となり得ます。

この章では、信頼できるメンタルヘルス業者を見極めるための具体的なチェックポイントを、国家機関・法人の視点で解説していきます。

これは多くの国家機関・法人が直面する共通の悩みです。

市場には“ストレスチェック代行”や“EAPサービス”を掲げる業者が多く存在しますが、本当に現場に変化をもたらせるのは、「チェックして終わり」ではなく、その先の個別ケア・組織改善まで伴走できる業者だけです。

前章で解説したように、本質的な対策とは、ストレスの可視化→個別支援→職場全体の環境改善という一連のプロセスを含みます。

これを実現できる業者こそが、現場の信頼を得て、長期的な効果を生む“パートナー”となり得ます。

この章では、信頼できるメンタルヘルス業者を見極めるための具体的なチェックポイントを、国家機関・法人の視点で解説していきます。

信頼できるメンタルヘルス業者を見極めるポイントとは?

メンタルヘルス業者を選ぶ際に重要なのは、「何をしてくれるか」ではなく、「どこまで寄り添ってくれるか」です。

パンフレットに書かれたサービス内容だけで判断するのは危険で、国家機関・法人としてはより深い信頼性と対応力を見極める必要があります。

まず見るべきは、守秘義務への対応姿勢。

相談内容の取り扱い、記録管理、外部委託の有無など、個人情報・組織情報の保護体制が明文化されているかを確認しましょう。

特に公的機関では、職員の立場や機密性の高い業務に関わるケースが多いため、徹底した配慮が求められます。

次に大切なのが、支援体制の広さと深さです。

単にカウンセラーを派遣するだけでなく、メンタル不調者への個別対応、管理職への助言、組織課題への提言まで一貫して行える体制があるかがカギです。

複数名の専門スタッフがチームで対応しているかどうかも、継続支援の質に直結します。

そして忘れてはならないのが、対象者理解への姿勢。

業者側が国家機関や現場職員の特性を理解しようとする姿勢があるか、対応内容が画一的でなく組織の文脈に即して柔軟に調整できるかも判断材料です。

これらの観点から業者を見極めれば、単なる“導入”ではなく、現場に根づく“変化”を生むパートナーに出会えるはずです。

パンフレットに書かれたサービス内容だけで判断するのは危険で、国家機関・法人としてはより深い信頼性と対応力を見極める必要があります。

まず見るべきは、守秘義務への対応姿勢。

相談内容の取り扱い、記録管理、外部委託の有無など、個人情報・組織情報の保護体制が明文化されているかを確認しましょう。

特に公的機関では、職員の立場や機密性の高い業務に関わるケースが多いため、徹底した配慮が求められます。

次に大切なのが、支援体制の広さと深さです。

単にカウンセラーを派遣するだけでなく、メンタル不調者への個別対応、管理職への助言、組織課題への提言まで一貫して行える体制があるかがカギです。

複数名の専門スタッフがチームで対応しているかどうかも、継続支援の質に直結します。

そして忘れてはならないのが、対象者理解への姿勢。

業者側が国家機関や現場職員の特性を理解しようとする姿勢があるか、対応内容が画一的でなく組織の文脈に即して柔軟に調整できるかも判断材料です。

これらの観点から業者を見極めれば、単なる“導入”ではなく、現場に根づく“変化”を生むパートナーに出会えるはずです。

継続支援型か単発型か?導入目的によって異なる選び方

メンタルヘルスの支援と一口に言っても、提供されるサービスは大きく分けて「単発型」と「継続支援型」の2つに分類されます。

この違いを理解し、自組織のニーズに合った業者を選ぶことが、導入の成否を分ける重要なポイントです。

単発型は、例えば「ストレスチェック実施のみ」や「研修1回のみ」といった形式で、短期間・低コストで導入できる反面、継続的な効果や変化は生まれにくいという側面があります。

予算や時間が限られている場合の入り口としては有効ですが、課題解決の“きっかけ”にとどまることが多いです。

一方、継続支援型は、相談対応・職場環境の改善支援・研修・振り返りなどを中長期的なプランとして構築できるのが特徴です。

定期的な面談やフォローアップ研修を通じて、徐々に組織内に「安心して相談できる文化」を根づかせることができます。

国家機関や法人の場合、特定の年度だけでなく、長期にわたる人材育成・風土改善が求められるため、本質的な変化を望むなら継続支援型がより適しています。

また、継続型を選ぶことで、年度ごとに業者を変える必要もなく、支援の質と一貫性を保てるという利点もあります。

導入目的が「義務としての対策」なのか、「職場文化を変えるための戦略」なのか。

その見極めが、適切な業者選びの第一歩となります。

この違いを理解し、自組織のニーズに合った業者を選ぶことが、導入の成否を分ける重要なポイントです。

単発型は、例えば「ストレスチェック実施のみ」や「研修1回のみ」といった形式で、短期間・低コストで導入できる反面、継続的な効果や変化は生まれにくいという側面があります。

予算や時間が限られている場合の入り口としては有効ですが、課題解決の“きっかけ”にとどまることが多いです。

一方、継続支援型は、相談対応・職場環境の改善支援・研修・振り返りなどを中長期的なプランとして構築できるのが特徴です。

定期的な面談やフォローアップ研修を通じて、徐々に組織内に「安心して相談できる文化」を根づかせることができます。

国家機関や法人の場合、特定の年度だけでなく、長期にわたる人材育成・風土改善が求められるため、本質的な変化を望むなら継続支援型がより適しています。

また、継続型を選ぶことで、年度ごとに業者を変える必要もなく、支援の質と一貫性を保てるという利点もあります。

導入目的が「義務としての対策」なのか、「職場文化を変えるための戦略」なのか。

その見極めが、適切な業者選びの第一歩となります。

全省庁統一資格など、公的信頼性を確認しよう

業者選びで最後に確認すべきなのが、「第三者からの信頼性」です。

どれだけサービス内容が充実していても、それを継続的かつ公的に担保できる体制があるかは別問題。

特に国家機関・法人としては、コンプライアンスや透明性の観点からも、公的な資格や実績を持つ業者を選ぶことが不可欠です。

その一例が「全省庁統一資格」です。

これは、内閣府・各省庁・国立大学法人・独立行政法人などが物品・役務を調達する際に使用する、政府共通の取引資格。

これを取得しているということは、経営の健全性・法令順守・実績・人材体制など、複数の審査基準をクリアしているという証です。

実際にこの資格を持つ業者であれば、発注側の手続きもスムーズになり、契約面でも安心して依頼できるため、多くの公的機関が重要な判断材料としています。

私たちBHRは、2025年度より「全省庁統一資格(役務の提供等)」を取得済みであり、国家機関・法人に対して正式なメンタルヘルス支援を提供できる体制を整えています。

この資格を背景に、現場の実情に即した柔軟で丁寧な支援を行ってまいります。

業者を選ぶ際は、ぜひ「信頼に足る公的資格を持っているか?」という視点も加えてみてください。

それが、組織を守る“最後の防波堤”になることもあるのです。

どれだけサービス内容が充実していても、それを継続的かつ公的に担保できる体制があるかは別問題。

特に国家機関・法人としては、コンプライアンスや透明性の観点からも、公的な資格や実績を持つ業者を選ぶことが不可欠です。

その一例が「全省庁統一資格」です。

これは、内閣府・各省庁・国立大学法人・独立行政法人などが物品・役務を調達する際に使用する、政府共通の取引資格。

これを取得しているということは、経営の健全性・法令順守・実績・人材体制など、複数の審査基準をクリアしているという証です。

実際にこの資格を持つ業者であれば、発注側の手続きもスムーズになり、契約面でも安心して依頼できるため、多くの公的機関が重要な判断材料としています。

私たちBHRは、2025年度より「全省庁統一資格(役務の提供等)」を取得済みであり、国家機関・法人に対して正式なメンタルヘルス支援を提供できる体制を整えています。

この資格を背景に、現場の実情に即した柔軟で丁寧な支援を行ってまいります。

業者を選ぶ際は、ぜひ「信頼に足る公的資格を持っているか?」という視点も加えてみてください。

それが、組織を守る“最後の防波堤”になることもあるのです。

実際の導入までの流れと注意点

「いい業者は見つかった。でも、どうやって導入すればいいの?」

実はここでつまずく国家機関・法人は少なくありません。

業者選びまでは慎重だったのに、現場への伝え方や体制づくりで戸惑い、結果的に機能しなかったというケースも多く見られます。

メンタルヘルス対策は、“施策”であると同時に“人”に関わるデリケートなテーマ。

導入時の丁寧なコミュニケーションと段取りが、成功の鍵になります。

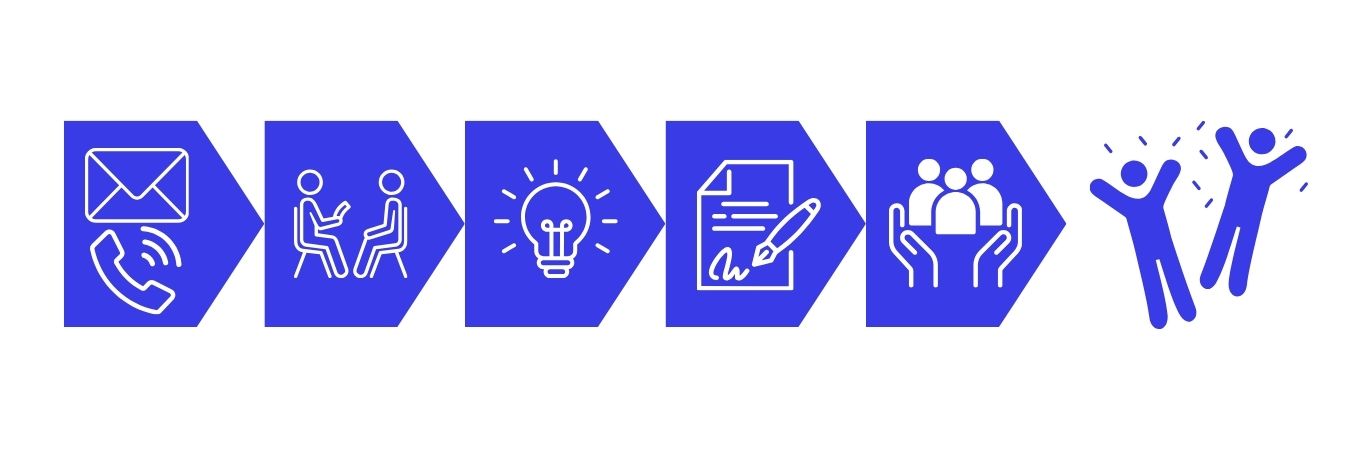

この章では、初めての導入でも安心して進められるように、

1)相談~契約の流れ

2)導入にあたって押さえておきたい現場との調整ポイント

3)国家機関に対応するBHRの実際の支援体制

以上の3ステップに沿って、スムーズで信頼される導入の進め方を解説していきます。

実はここでつまずく国家機関・法人は少なくありません。

業者選びまでは慎重だったのに、現場への伝え方や体制づくりで戸惑い、結果的に機能しなかったというケースも多く見られます。

メンタルヘルス対策は、“施策”であると同時に“人”に関わるデリケートなテーマ。

導入時の丁寧なコミュニケーションと段取りが、成功の鍵になります。

この章では、初めての導入でも安心して進められるように、

1)相談~契約の流れ

2)導入にあたって押さえておきたい現場との調整ポイント

3)国家機関に対応するBHRの実際の支援体制

以上の3ステップに沿って、スムーズで信頼される導入の進め方を解説していきます。

相談から契約までのステップを解説(初めてでも安心)

「メンタルヘルス支援を導入したいけど、何から話せばいいのかわからない」

——そうした不安を抱える担当者の方は少なくありません。

実際の導入は、次のようなステップで進めていくとスムーズです。

✅ ① 相談・問い合わせ

まずは業者に現在の課題や希望を簡潔に伝えることからスタート。

「何をどう話せばいいか分からない」という段階でも問題ありません。

優れた業者は、聞き取りから課題の整理を手伝うことも支援の一環としています。

✅ ② ヒアリング・提案

次に、組織の状況や職員構成、既存の取組などについてヒアリングを実施。

その内容をもとに、支援の目的・方法・期間などが明記された提案書が提示されます。

ここで「単発か継続か」「研修を含めるか」など、方向性を一緒に擦り合わせていきます。

✅ ③ 契約・スケジュール確定

提案内容に納得できたら、正式な契約へ。

国家機関の場合は、見積書・仕様書・契約書類の形式や流れに対応しているかも重要です。

ここで「全省庁統一資格」を持つ業者であれば、手続きがスムーズに進むメリットがあります。

このように、最初から完璧な構想を持っていなくても大丈夫。

段階を踏んで進められる体制が整っているかどうかが、信頼できる業者のひとつの指標です。

——そうした不安を抱える担当者の方は少なくありません。

実際の導入は、次のようなステップで進めていくとスムーズです。

✅ ① 相談・問い合わせ

まずは業者に現在の課題や希望を簡潔に伝えることからスタート。

「何をどう話せばいいか分からない」という段階でも問題ありません。

優れた業者は、聞き取りから課題の整理を手伝うことも支援の一環としています。

✅ ② ヒアリング・提案

次に、組織の状況や職員構成、既存の取組などについてヒアリングを実施。

その内容をもとに、支援の目的・方法・期間などが明記された提案書が提示されます。

ここで「単発か継続か」「研修を含めるか」など、方向性を一緒に擦り合わせていきます。

✅ ③ 契約・スケジュール確定

提案内容に納得できたら、正式な契約へ。

国家機関の場合は、見積書・仕様書・契約書類の形式や流れに対応しているかも重要です。

ここで「全省庁統一資格」を持つ業者であれば、手続きがスムーズに進むメリットがあります。

このように、最初から完璧な構想を持っていなくても大丈夫。

段階を踏んで進められる体制が整っているかどうかが、信頼できる業者のひとつの指標です。

成功するために押さえておきたい“現場調整”のポイント

メンタルヘルス支援を導入しても、「現場に浸透しなかった」「誰も利用しなかった」という結果に終わるケースは珍しくありません。

その多くは、導入そのものよりも“現場調整”に課題があることが原因です。

✅ ① 現場の“理解者”をつくる

管理職・現場リーダー層に対して、まずは導入の意図や必要性を丁寧に共有することが重要です。

ここが腹落ちしていないと、職員側も「これはただの形式」と受け止めてしまい、実際の活用につながりません。

✅ ② 利用ハードルを下げる

「相談に行く=弱っている」という認識が根強い現場では、気軽に利用できる導線づくりが必要です。

たとえば、定期カウンセリングを“義務”ではなく“選べる福利厚生”として伝えることで、心理的ハードルを下げる効果があります。

✅ ③ 成果が見える工夫を

メンタルヘルス対策の効果は見えにくいため、小さな変化や声を言語化して可視化することが大切です。

「相談の満足度」「職場の雰囲気変化」などを簡単に記録・共有できるしくみがあると、現場のモチベーションと継続性につながります。

制度や支援内容が整っていても、現場の理解と関与がなければ、形だけの導入で終わってしまう。

“人が動く仕組み”までデザインしてこそ、メンタルヘルス対策は本当に機能します。

その多くは、導入そのものよりも“現場調整”に課題があることが原因です。

✅ ① 現場の“理解者”をつくる

管理職・現場リーダー層に対して、まずは導入の意図や必要性を丁寧に共有することが重要です。

ここが腹落ちしていないと、職員側も「これはただの形式」と受け止めてしまい、実際の活用につながりません。

✅ ② 利用ハードルを下げる

「相談に行く=弱っている」という認識が根強い現場では、気軽に利用できる導線づくりが必要です。

たとえば、定期カウンセリングを“義務”ではなく“選べる福利厚生”として伝えることで、心理的ハードルを下げる効果があります。

✅ ③ 成果が見える工夫を

メンタルヘルス対策の効果は見えにくいため、小さな変化や声を言語化して可視化することが大切です。

「相談の満足度」「職場の雰囲気変化」などを簡単に記録・共有できるしくみがあると、現場のモチベーションと継続性につながります。

制度や支援内容が整っていても、現場の理解と関与がなければ、形だけの導入で終わってしまう。

“人が動く仕組み”までデザインしてこそ、メンタルヘルス対策は本当に機能します。

BHRは全省庁統一資格を保持し、国家機関対応に万全です

数あるメンタルヘルス支援業者の中で、国家機関に本気で対応できる存在は、実はごくわずかです。

制度に強い、実務が丁寧、そしてなにより“人に寄り添える”組織でなければ、現場は変わりません。

私たちBHR(ベイリーズハッピーレシピ)は、2025年4月より「全省庁統一資格(役務の提供等)」を正式に取得。

これにより、自衛隊・刑務所・国立大学など、すべての国家機関へのサービス提供が可能な事業者となりました。

この資格は、単なる登録ではありません。

経営の安定性・法令遵守・人材体制・実績・社会的信頼性——あらゆる面からの厳格な審査をクリアした業者だけに与えられる、“国家のフィルターを通った証”です。

さらに私たちは、単発の施策提供で終わらせません。

ストレスチェックから、カウンセリング、現場の風土改善に至るまで、“メンタルヘルスに向き合う文化”を組織に根づかせるための支援を、丁寧に、継続的に行っています。

あなたの組織に本当に必要なのは、「とりあえずの対策」ではなく、人が安心して働ける職場をつくるための“戦略的な伴走者”です。

✅ 今、最初の一歩を踏み出しませんか?

ご相談は無料です。

「うちの職場にも合うだろうか?」という段階から、一緒に整理して考えるところからスタートできます。

今すぐ、お気軽にお問い合わせください。

お電話は 070‐1661‐0913、お問い合わせフォームより早くつながります。

制度に強い、実務が丁寧、そしてなにより“人に寄り添える”組織でなければ、現場は変わりません。

私たちBHR(ベイリーズハッピーレシピ)は、2025年4月より「全省庁統一資格(役務の提供等)」を正式に取得。

これにより、自衛隊・刑務所・国立大学など、すべての国家機関へのサービス提供が可能な事業者となりました。

この資格は、単なる登録ではありません。

経営の安定性・法令遵守・人材体制・実績・社会的信頼性——あらゆる面からの厳格な審査をクリアした業者だけに与えられる、“国家のフィルターを通った証”です。

さらに私たちは、単発の施策提供で終わらせません。

ストレスチェックから、カウンセリング、現場の風土改善に至るまで、“メンタルヘルスに向き合う文化”を組織に根づかせるための支援を、丁寧に、継続的に行っています。

あなたの組織に本当に必要なのは、「とりあえずの対策」ではなく、人が安心して働ける職場をつくるための“戦略的な伴走者”です。

✅ 今、最初の一歩を踏み出しませんか?

ご相談は無料です。

「うちの職場にも合うだろうか?」という段階から、一緒に整理して考えるところからスタートできます。

今すぐ、お気軽にお問い合わせください。

お電話は 070‐1661‐0913、お問い合わせフォームより早くつながります。

まとめ:メンタルヘルス対策は「守り」ではなく「未来への投資」

メンタルヘルス対策は、ストレスチェック・カウンセリング・研修といったバラバラの取り組みではありません。

それらはすべて、職場に「安心して働ける空気」をつくり、人とチームが本来の力を発揮できる場を整える“一連のステップ”です。

BHRの支援は、単なる制度対応やマニュアル的な研修では終わりません。

たとえば私たちの研修では、国家機関のような硬さが求められる職場であっても、ふと笑いがこぼれ、参加者同士が自然に話し合えるような工夫が盛り込まれています。

それは単に知識を伝えるのではなく、チームの結束と信頼を深める空間をつくることを重視しているからです。

そして何より、私たちBHRには——

「少しでも心を軽くしたい」

「誰もが、安心して働ける場をつくりたい」

そんな思いを持ったカウンセラー・支援スタッフが揃っています。

メンタルヘルスは“守り”の施策ではありません。

職員の活力と安心を育てることは、結果として業務効率の向上、離職率の低下、組織の信頼向上という“攻め”の成果につながります。

✅ 「今、変わりたい」と思ったときが、一番のタイミングです

国家機関の特性に対応した支援体制と、全省庁統一資格を備えたBHRが、あなたの組織の本質的な変化のパートナーになります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

私たちは、あなたの組織に本気で寄り添います。

それらはすべて、職場に「安心して働ける空気」をつくり、人とチームが本来の力を発揮できる場を整える“一連のステップ”です。

BHRの支援は、単なる制度対応やマニュアル的な研修では終わりません。

たとえば私たちの研修では、国家機関のような硬さが求められる職場であっても、ふと笑いがこぼれ、参加者同士が自然に話し合えるような工夫が盛り込まれています。

それは単に知識を伝えるのではなく、チームの結束と信頼を深める空間をつくることを重視しているからです。

そして何より、私たちBHRには——

「少しでも心を軽くしたい」

「誰もが、安心して働ける場をつくりたい」

そんな思いを持ったカウンセラー・支援スタッフが揃っています。

メンタルヘルスは“守り”の施策ではありません。

職員の活力と安心を育てることは、結果として業務効率の向上、離職率の低下、組織の信頼向上という“攻め”の成果につながります。

✅ 「今、変わりたい」と思ったときが、一番のタイミングです

国家機関の特性に対応した支援体制と、全省庁統一資格を備えたBHRが、あなたの組織の本質的な変化のパートナーになります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

私たちは、あなたの組織に本気で寄り添います。