お子さんが「学校に行かない」と聞くと、不安を感じる親御さんは多いかもしれません。

「このままでいいの?」「将来に影響しない?」そんな心配が頭をよぎるのは、ごく自然なことです。

でも、少し視点を変えてみませんか?

実は今、日本でも「学校以外の学び」が少しずつ広がっています。世界ではすでに「子どもが自分に合った学び方を選ぶ」ことが当たり前になりつつあり、日本もこれから変わっていく時代です。

とはいえ、親として「どうサポートしたらいいのか?」と悩むこともありますよね。

まず大切なのは、「学校に行かない=学んでいない」わけではないと知ること。そして、子どもの気持ちを受け止めながら、家庭でできることを考えていくことです。

今回は、YouTube連続Podcast小説『学校に行かないユウタ』のストーリーをもとに、不登校を「悪いこと」と捉えず、学びを広げる視点を持つためのヒントをお届けします。

「学校に行かなくても大丈夫」と思える視点

自分の子どもが学校に行き渋ったり行かなかったりすると、「やっぱり学校に行かないと将来が心配」と感じる方も多いでしょう。でも、「学校に行かないこと」は本当に悪いことなのでしょうか?

そもそも、子どもたちは学校以外では学べないのでしょうか?

これからの時代、「学び」はもっと自由になっていくはずです。

小説『学校に行かないユウタ』では、ユウタが学校に行かない選択をしながらも、さまざまな方法で学び、自分の道を見つけていく姿が描かれています。

まずは、「学校に行くこと」だけが学びではないことを、一緒に考えていきましょう。

そもそも、子どもたちは学校以外では学べないのでしょうか?

これからの時代、「学び」はもっと自由になっていくはずです。

小説『学校に行かないユウタ』では、ユウタが学校に行かない選択をしながらも、さまざまな方法で学び、自分の道を見つけていく姿が描かれています。

まずは、「学校に行くこと」だけが学びではないことを、一緒に考えていきましょう。

「学校に行かない=学ばない」ではない!子どもが育つ環境とは?

「学校に行っていないけど、学んでいる」——そんな子どもたちがいることをご存知でしょうか?

「義務教育=学校に通うこと」と思われがちですが、本来の意味は「子どもが教育を受ける権利を保障すること」。

つまり、学ぶ場は学校だけではないのです。

連続Podcast小説『学校に行かないユウタ』の主人公・ユウタも、学校に通わずに学び続ける道を選びました。

彼は好きなことを通じて学び、家やオンラインで自分に合った方法で成長していきます。

今、こうした学び方を選ぶ子どもたちが増えています。

大切なのは「学校に行かせること」ではなく、「どうすれば子どもが学び続けられるか」を考えることです。

「義務教育=学校に通うこと」と思われがちですが、本来の意味は「子どもが教育を受ける権利を保障すること」。

つまり、学ぶ場は学校だけではないのです。

連続Podcast小説『学校に行かないユウタ』の主人公・ユウタも、学校に通わずに学び続ける道を選びました。

彼は好きなことを通じて学び、家やオンラインで自分に合った方法で成長していきます。

今、こうした学び方を選ぶ子どもたちが増えています。

大切なのは「学校に行かせること」ではなく、「どうすれば子どもが学び続けられるか」を考えることです。

学校以外の学びってどんなもの?子どもたちのリアルな選択肢

「学校に行かなくても学べる」と言われても、「じゃあ具体的にどうすれば?」と疑問に思うかもしれません。

実際に、不登校の子どもたちはさまざまな学びの形を選んでいます。たとえば:

📌家庭学習:保護者がサポートしながら、自分のペースで学ぶ

📌オンライン講座:「SmartSchooling」のような、親が学びながら子どもを支える場を活用

📌フリースクール:多様なスタイルの学びが用意されている通学型の学習環境

📌探究型学習:「何を学ぶか」を子ども自身が決め、深く掘り下げる

『学校に行かないユウタ』の中で、ユウタも「自分の好きなことを通じて学ぶ」という道を選びました。特に、ゲーム制作やプログラミングに興味を持ち、それを深めることで知識を身につけていきます。

学びは一つの形だけではなく、子どもに合ったスタイルを選べる時代です。

実際に、不登校の子どもたちはさまざまな学びの形を選んでいます。たとえば:

📌家庭学習:保護者がサポートしながら、自分のペースで学ぶ

📌オンライン講座:「SmartSchooling」のような、親が学びながら子どもを支える場を活用

📌フリースクール:多様なスタイルの学びが用意されている通学型の学習環境

📌探究型学習:「何を学ぶか」を子ども自身が決め、深く掘り下げる

『学校に行かないユウタ』の中で、ユウタも「自分の好きなことを通じて学ぶ」という道を選びました。特に、ゲーム制作やプログラミングに興味を持ち、それを深めることで知識を身につけていきます。

学びは一つの形だけではなく、子どもに合ったスタイルを選べる時代です。

不登校の経験は、将来にどうつながるのか?

「学校に行かないと将来に影響があるのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。

でも実は、「学校に行かなかったからこそ、自分らしく成長できた」というケースもたくさんあります。

たとえば:

✅自分で学ぶ力がつく:学校の枠にとらわれず、自分で情報を探し、学ぶ習慣が身につく

✅自己決定力が育つ:「どう生きるか」を自分で考え、行動する経験を積む

✅人との関係を自由に選べる:学校に行かないことで、より心地よい人間関係を築く選択ができる

『学校に行かないユウタ』のユウタも、学校に行かない選択をすることで、自分の興味を深める時間を確保し、新しい成長を遂げていきました。

「不登校だから将来が不安」ではなく、「この経験をどう活かすか?」と考えることで、可能性は広がります。

でも実は、「学校に行かなかったからこそ、自分らしく成長できた」というケースもたくさんあります。

たとえば:

✅自分で学ぶ力がつく:学校の枠にとらわれず、自分で情報を探し、学ぶ習慣が身につく

✅自己決定力が育つ:「どう生きるか」を自分で考え、行動する経験を積む

✅人との関係を自由に選べる:学校に行かないことで、より心地よい人間関係を築く選択ができる

『学校に行かないユウタ』のユウタも、学校に行かない選択をすることで、自分の興味を深める時間を確保し、新しい成長を遂げていきました。

「不登校だから将来が不安」ではなく、「この経験をどう活かすか?」と考えることで、可能性は広がります。

子どもの気持ちを受け止め、前に進むサポートをする

お子さんが「学校に行きたくない」と言ったとき、親としてどう受け止めればいいのか——迷うことはありませんか?

「休ませていいの?」

「無理にでも行かせたほうがいいの?」

「甘やかしてしまうのでは?」

こうした悩みを抱えるのは、ごく自然なことです。

でも、まず大切なのは、「行きたくない」と言う子どもの気持ちを受け止めること。

小説『学校に行かないユウタ』の中で、ユウタの母も最初は「どうしたら学校に行かせられるか」と悩んでいました。でも、ユウタの気持ちを知るにつれ、「行かせること」よりも「安心できる環境を作ること」が大切だと気づくのです。

ここでは、不登校の子どもが抱えている気持ちを理解し、親としてどのように寄り添い、サポートしていけるのかを考えていきます。

「休ませていいの?」

「無理にでも行かせたほうがいいの?」

「甘やかしてしまうのでは?」

こうした悩みを抱えるのは、ごく自然なことです。

でも、まず大切なのは、「行きたくない」と言う子どもの気持ちを受け止めること。

小説『学校に行かないユウタ』の中で、ユウタの母も最初は「どうしたら学校に行かせられるか」と悩んでいました。でも、ユウタの気持ちを知るにつれ、「行かせること」よりも「安心できる環境を作ること」が大切だと気づくのです。

ここでは、不登校の子どもが抱えている気持ちを理解し、親としてどのように寄り添い、サポートしていけるのかを考えていきます。

「学校に行きたくない」はどんな気持ち?子どものサインを受け取る

お子さんが「学校に行きたくない」と言ったとき、どんな気持ちでその言葉を聞いていますか?

「どうして?」と理由を探したくなるかもしれません。

アドラー心理学では「原因よりも、今の気持ちをどう受け止めるか」が大切だと考えます。

『学校に行かないユウタ』の中で、ユウタは3年生の夏休み明けから、朝になるとお腹が痛くなるようになりました。熱はないのに、学校に行く時間になると痛みが出る——これは、ストレスが体に現れるサインの一つです。

学校に行かなくなる子どもは、それぞれの方法でサインを出しています。ここにその一部を紹介しますね。

・体の不調(腹痛・頭痛・だるさ)

・朝になると気分が落ち込む

・学校の話を避ける

・急にイライラしやすくなる

子ども自身も、言葉ではうまく説明できないことがあります。

「学校に行きたくない」と言われたとき、まずは「何があったの?」ではなく、責めずに「今、どんな気持ちなの?」と問いかけ、子どもの気持ちに寄り添うことから始めてみましょう。

また、相談できる場を確保することも大切です。

子育ては誰もが初心者ですから、一人で背負わず、専門家に頼っていいのです✨

さらに詳しい不登校のサインをまとめたPDFは2025年3月10日までの期間限定、公式LINEで無料プレゼントしています

「どうして?」と理由を探したくなるかもしれません。

アドラー心理学では「原因よりも、今の気持ちをどう受け止めるか」が大切だと考えます。

『学校に行かないユウタ』の中で、ユウタは3年生の夏休み明けから、朝になるとお腹が痛くなるようになりました。熱はないのに、学校に行く時間になると痛みが出る——これは、ストレスが体に現れるサインの一つです。

学校に行かなくなる子どもは、それぞれの方法でサインを出しています。ここにその一部を紹介しますね。

・体の不調(腹痛・頭痛・だるさ)

・朝になると気分が落ち込む

・学校の話を避ける

・急にイライラしやすくなる

子ども自身も、言葉ではうまく説明できないことがあります。

「学校に行きたくない」と言われたとき、まずは「何があったの?」ではなく、責めずに「今、どんな気持ちなの?」と問いかけ、子どもの気持ちに寄り添うことから始めてみましょう。

また、相談できる場を確保することも大切です。

子育ては誰もが初心者ですから、一人で背負わず、専門家に頼っていいのです✨

さらに詳しい不登校のサインをまとめたPDFは2025年3月10日までの期間限定、公式LINEで無料プレゼントしています

「行かせなきゃ」と思う前に――親ができる寄り添い方

子どもが学校に行きたくないと言ったとき、多くの親は「なんとかして行かせなくちゃ」と考えます。

でも、本当にそれが最善の方法でしょうか?

『学校に行かないユウタ』の中で、ユウタの母も最初は「とにかく行かせよう」としました。朝、布団から引っ張り出したり、家の外に連れ出そうとしたり——でも、そのたびにユウタは苦しそうになり、親子の関係もギクシャクしてしまいました。

不登校の対応で大切なのは、「子どもに今必要なのは何か?」を考えることです。

😢無理に行かせることで、さらに学校への抵抗感が強まることもある

😢親子の信頼関係が崩れると、子どもはより孤立しやすくなる

😊「行くか行かないか」ではなく、「今、安心できる環境を作る」ことが大切

ユウタの母も、無理に行かせるのをやめたことで、ユウタが自分の気持ちを話してくれるようになりました。

「行かせなきゃ」と思う前に、「この子にとって、今一番安心できる環境は何か?」を一緒に考えてみましょう。

でも、本当にそれが最善の方法でしょうか?

『学校に行かないユウタ』の中で、ユウタの母も最初は「とにかく行かせよう」としました。朝、布団から引っ張り出したり、家の外に連れ出そうとしたり——でも、そのたびにユウタは苦しそうになり、親子の関係もギクシャクしてしまいました。

不登校の対応で大切なのは、「子どもに今必要なのは何か?」を考えることです。

😢無理に行かせることで、さらに学校への抵抗感が強まることもある

😢親子の信頼関係が崩れると、子どもはより孤立しやすくなる

😊「行くか行かないか」ではなく、「今、安心できる環境を作る」ことが大切

ユウタの母も、無理に行かせるのをやめたことで、ユウタが自分の気持ちを話してくれるようになりました。

「行かせなきゃ」と思う前に、「この子にとって、今一番安心できる環境は何か?」を一緒に考えてみましょう。

「どうしたい?」を大切にする。子どもが安心できる環境づくり

子どもが不登校になったとき、「どうして行かないの?」と問い詰めるのではなく、「これからどうしたい?」という子どもの思いを大切にすることが重要です。

『学校に行かないユウタ』では、ユウタの母が最初は不安でいっぱいでした。でも、担任の中村先生から「ユウタくんの未来を信じてあげてください」と言われたことで、「無理に行かせるのではなく、安心して過ごせる環境を作ることが大切」だと気づきます。

子どもが安心できる環境とは?

・親が「大丈夫だよ」と見守ること

・無理に登校を促さず、子どもが安心できる居場所を確保すること

・「どうしたい?」と聞き、選択肢を一緒に考えること

ユウタは「学校には行かないけれど、自分なりの学びを進める」という道を選びました。子どもが前に進むためには、親が「どんな選択をしても、あなたを信じているよ」というメッセージを送り続けることが何よりも大切なのです。

『学校に行かないユウタ』では、ユウタの母が最初は不安でいっぱいでした。でも、担任の中村先生から「ユウタくんの未来を信じてあげてください」と言われたことで、「無理に行かせるのではなく、安心して過ごせる環境を作ることが大切」だと気づきます。

子どもが安心できる環境とは?

・親が「大丈夫だよ」と見守ること

・無理に登校を促さず、子どもが安心できる居場所を確保すること

・「どうしたい?」と聞き、選択肢を一緒に考えること

ユウタは「学校には行かないけれど、自分なりの学びを進める」という道を選びました。子どもが前に進むためには、親が「どんな選択をしても、あなたを信じているよ」というメッセージを送り続けることが何よりも大切なのです。

これからの時代、学びの形はもっと自由になる!

これまで「学び」といえば「学校に通うこと」が当たり前でした。

でも、今の時代、本当にそうでしょうか?

インターネットを使って学ぶ子ども、探究型の学びを実践する子ども、好きなことを深めながら成長する子ども——「教育の選択肢」はどんどん広がっています。

『学校に行かないユウタ』のユウタも、学校に行かない選択をしながら、自分のやりたいことを学び、成長していきます。プログラミングに夢中になり、オンラインで仲間とつながり、学校とは違う形で「学ぶ楽しさ」を見つけました。

「学校に行かない=成長しない」ではなく、「どんな環境なら学びやすいか?」を考えることが大切です。ここでは、これからの時代に合った学びのスタイルや、親ができるサポートについて考えていきましょう。

でも、今の時代、本当にそうでしょうか?

インターネットを使って学ぶ子ども、探究型の学びを実践する子ども、好きなことを深めながら成長する子ども——「教育の選択肢」はどんどん広がっています。

『学校に行かないユウタ』のユウタも、学校に行かない選択をしながら、自分のやりたいことを学び、成長していきます。プログラミングに夢中になり、オンラインで仲間とつながり、学校とは違う形で「学ぶ楽しさ」を見つけました。

「学校に行かない=成長しない」ではなく、「どんな環境なら学びやすいか?」を考えることが大切です。ここでは、これからの時代に合った学びのスタイルや、親ができるサポートについて考えていきましょう。

好きなことを学ぶと、子どもは自分で動き出す

「勉強しなさい」と言わなくても、子どもが自分から学び始めるとしたらどうでしょう?

『学校に行かないユウタ』のユウタは、学校には行かないけれど、ゲーム作りに夢中になりながらプログラミングを学んでいました。ユウタのように、「好きなことを深める」ことが学びにつながるケースは少なくありません。また主人公コウキも、ユウタの生き方を見て、自分はこの先何をしたいのかに注目するようになりました。

🐞虫が好きな子が、生態系を調べるうちに生物学に興味を持つ

🎨アニメが好きな子が、絵を描くうちにデジタルアートを学び始める

🍳料理が好きな子が、レシピを研究しながら数学や科学の要素を学ぶ

学校の授業のように「決められた内容をこなす」のではなく、子どもが「やりたい!」と思ったことをとことん追求することで、学びはより楽しく、深いものになります。

「うちの子は、何が好きなんだろう?」と考えながら、子どもの興味を引き出す環境を整えてみるのもいいかもしれません。

『学校に行かないユウタ』のユウタは、学校には行かないけれど、ゲーム作りに夢中になりながらプログラミングを学んでいました。ユウタのように、「好きなことを深める」ことが学びにつながるケースは少なくありません。また主人公コウキも、ユウタの生き方を見て、自分はこの先何をしたいのかに注目するようになりました。

🐞虫が好きな子が、生態系を調べるうちに生物学に興味を持つ

🎨アニメが好きな子が、絵を描くうちにデジタルアートを学び始める

🍳料理が好きな子が、レシピを研究しながら数学や科学の要素を学ぶ

学校の授業のように「決められた内容をこなす」のではなく、子どもが「やりたい!」と思ったことをとことん追求することで、学びはより楽しく、深いものになります。

「うちの子は、何が好きなんだろう?」と考えながら、子どもの興味を引き出す環境を整えてみるのもいいかもしれません。

親も学ぶことで、子どもを支えられる

不登校の子どもを持つ親にとって、どう接したらいいのか、どうサポートしたらいいのかは大きな悩みです。

でも、親が学び続けることで、不安は少しずつ解消されていきます。

『学校に行かないユウタ』のユウタの母も、最初は「どうすれば学校に行かせられるのか?」と悩んでいました。

そんな彼女が、先生や周囲の大人から学び、考え方を変えていくことで、ユウタを信じて見守る姿勢を持てるようになりました。

親が学ぶことで得られるもの:

💡不登校についての正しい知識 → 「学校に行かないこと=悪いこと」ではないと理解できる

💡他の保護者の体験談 → 自分の子どもに合った対応のヒントが見つかる

💡専門家のアドバイス → 「何をすればいいのか?」の具体的な道筋が見えてくる

「子どもが変わるには、まず親が学ぶことが大切」と言われることがあります。不登校の悩みを一人で抱えず、学びながら一緒に成長していきましょう。

でも、親が学び続けることで、不安は少しずつ解消されていきます。

『学校に行かないユウタ』のユウタの母も、最初は「どうすれば学校に行かせられるのか?」と悩んでいました。

そんな彼女が、先生や周囲の大人から学び、考え方を変えていくことで、ユウタを信じて見守る姿勢を持てるようになりました。

親が学ぶことで得られるもの:

💡不登校についての正しい知識 → 「学校に行かないこと=悪いこと」ではないと理解できる

💡他の保護者の体験談 → 自分の子どもに合った対応のヒントが見つかる

💡専門家のアドバイス → 「何をすればいいのか?」の具体的な道筋が見えてくる

「子どもが変わるには、まず親が学ぶことが大切」と言われることがあります。不登校の悩みを一人で抱えず、学びながら一緒に成長していきましょう。

子育てで悩んでいる方へ:まずは相談してみませんか?

「何をすればいいのかわからない」

「このままでいいの?」

——不登校のお子さんを持つ親御さんの多くが、そんな悩みを抱えています。でも、その気持ちを一人で抱え込まないでください。

ベイリーズハッピーレシピでは、親御さんが安心して相談できる場を用意しています。

✅「誰かに話すだけで、気持ちが軽くなる」

✅「他の保護者の経験を聞くことで、次にやるべきことが見えてくる」

✅「専門家と一緒に考えることで、不安が整理できる」

一歩踏み出すことで、状況は少しずつ変わっていきます。今、少しでも悩んでいる方は、まずは相談の第一歩を踏み出してみてください。

📌カウンセリング(不安や悩みを吐き出して相談できます)

📌講座(同じ悩みを抱える方たちと一緒に学べます)

わたしたちから、ささやかですが、第一歩に役立つプレゼント🎁を用意しました!

「このままでいいの?」

——不登校のお子さんを持つ親御さんの多くが、そんな悩みを抱えています。でも、その気持ちを一人で抱え込まないでください。

ベイリーズハッピーレシピでは、親御さんが安心して相談できる場を用意しています。

✅「誰かに話すだけで、気持ちが軽くなる」

✅「他の保護者の経験を聞くことで、次にやるべきことが見えてくる」

✅「専門家と一緒に考えることで、不安が整理できる」

一歩踏み出すことで、状況は少しずつ変わっていきます。今、少しでも悩んでいる方は、まずは相談の第一歩を踏み出してみてください。

📌カウンセリング(不安や悩みを吐き出して相談できます)

📌講座(同じ悩みを抱える方たちと一緒に学べます)

わたしたちから、ささやかですが、第一歩に役立つプレゼント🎁を用意しました!

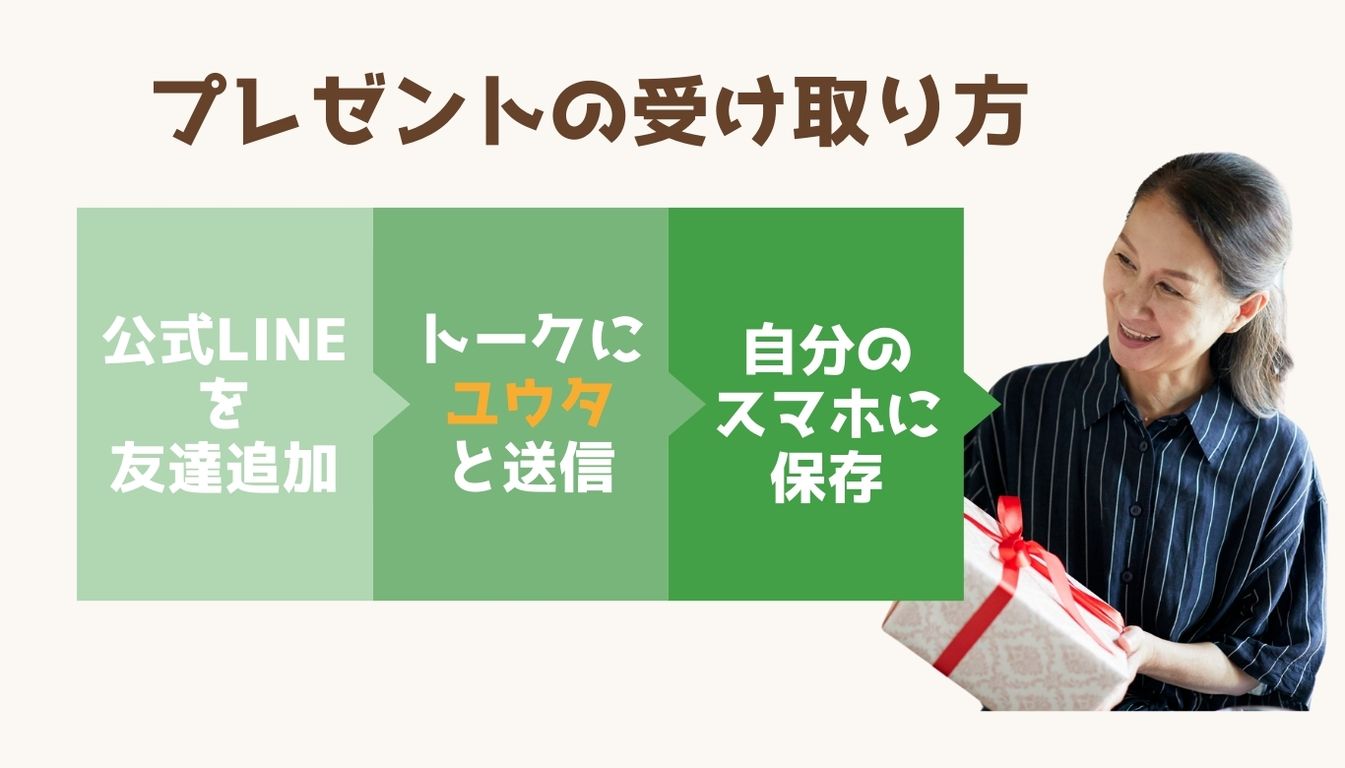

プレゼントの受け取り方

お子さんが学校に行けなくて悩んでいるあなたへ。

私たちは、あなたやお子さんの話をじっくり聴く準備があります。

聴いてもらうのはまだ勇気がないなら、まずは公式LINEから今のお悩みに役立つプレゼントを受け取ってください。

期間限定子育てサポートプレゼント🎁

① 不登校のサインチェックリスト

② ハッピーな親になるためのロードマップ

③ 学校に行かないユウタPDF

プレゼントを受け取るには、公式LINEのトークから「ユウタ」と送信してくださいね😉

私たちは、あなたやお子さんの話をじっくり聴く準備があります。

聴いてもらうのはまだ勇気がないなら、まずは公式LINEから今のお悩みに役立つプレゼントを受け取ってください。

期間限定子育てサポートプレゼント🎁

① 不登校のサインチェックリスト

② ハッピーな親になるためのロードマップ

③ 学校に行かないユウタPDF

プレゼントを受け取るには、公式LINEのトークから「ユウタ」と送信してくださいね😉